নকিব মুকশি দ্বিতীয় দশকের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল ও নিরীক্ষানিপুণ কবি। ঢাকার আগারগাঁওয়ে বসবাস। জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। প্রথম আলো পত্রিকায় কর্মরত। এক্সিলেন্ট আইডিয়াল স্কুল নামের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বই: কাছিমের পিঠে গণতন্ত্র (কবি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত), ভাষাচিত্র প্রকাশনী, ২০১৩। প্রতিশিসে অর্ধজিরাফ, জেব্রাক্রসিং প্রকাশন, ২০১৯। ...দুধের গাই-এজমালি বাগান..., চন্দ্রবিন্দু প্রকাশন, ২০২০। জুতার কিরণ, অনুপ্রাণন প্রকাশন, ২০২১। তার চিন্তা ও কবিতাযাপনের বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন কবি ও সম্পাদক রনি বর্মন।

লেখার শুরুটা কীভাবে ?

একটু ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনের দিকে তাকালে, অনেস্টলি, এখন মনে হয়— সম্ভবত খাতাটা ছিল আকাশ, কলম ছিল ইমেজারে ঠাসা মস্তিষ্কতুলি, আনমনা মনটা হয়তো ষড়্ঋতুর কালি—এমন সময়ের প্রবাহেই আমার প্রথম কবিতার ফ্রিকোয়েন্সি ছড়ানোর মুহূর্ত! শুষ্ক ধুলার কাঁচা রাস্তা, বর্ষায় মাজাভাঙা পথ, চাঁইপাতা হালকা নাচের বিল, জেলেপাড়া ও মাছের গন্ধচাতাল, বাবার রোজাঘেরা খেতের নিড়ানি, ইরি ব্লকে কামলাদের ধানের দুলুনির ফাঁকে ফাঁকে মাটিরঙে সং সাজা— এসবের মধ্যেই আত্মভোলা এক নিমগ্ন বক ছিলাম, সেখানেই হয়তো আমার কবিতার ঢং প্রথম হামাগুড়ি দিতে শুরু করে বয়স্ক বান্ধবীদের আড়চোখের নমুনায়।

তবে আমার কবিতার প্রথম মুখ সাদা কাগজে অঙ্কিত হয় ক্লাস সেভেনে পড়াকালে। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নাম কাওসার আহমেদ। মেধাবী ছাত্র। ক্লাসের ফার্স্টবয়। সে সময় সে লেভ তলস্তয়ের ‘ওয়্যার অ্যান্ড পিস’, চার্লস ডিকেন্সের ‘অলিভার টুইস্ট’, ‘ডেভিড কপারফিল্ড’, ইয়াং ফ্লেমিংয়ের জেমস বন্ড সিরিজ, গাজ্জালির দর্শনের বই, মীর মোশাররফ হোসেনের ‘বিষাদ সিন্ধু’, ম্যাক্সিম গোর্কির ‘মা’র মতো ঢাউস বইগুলো পড়ে জ্বর নামাত প্রতি সপ্তাহের বন্ধে। তার পড়া শেষ হলে আমিও সেগুলো পড়তাম। আমারও জ্বর এসে যেত যেন। আহ, সেই পড়া এখন আর নেই, দিনভর পড়া! তার দেহের অবকাঠামো সন্ধ্যার ছায়ায় বলা যায় একরকম টলমলই করত, এই বুঝি পড়ে যাবে মাটির বিছানায়। এতটা বইখাদক ছিল, যাকে সুন্দরভাবে বললে বইপ্রেমী বলা যায়। ওর ছিল বিচিত্র বইয়ের প্রতি তীব্র লোভ, ওকে আমি ‘সর্বভূক’ বলতাম, যদিও খাবারের প্রতি অতটা নেশা ছিল না তার। তখন আমরা রোজ সন্ধ্যায় এমনভাবে আড্ডা দিতাম, মনে হতো যেন গরুর জাবর কাটা হচ্ছে। সেসব আড্ডায় প্রেমট্রেম মড়াল, বরং জীবিত প্রাণীর মতো বিচরণ করত বিভিন্ন জ্ঞানশাখার বিষয়াদি, ডানা মেলত শিল্পের মরাল। আসরের এ আড্ডা সারা পৃথিবী ঘুরে সন্ধ্যার আজানে ধাক্কা খেত, তখন আমরা ব্রেক চাপতাম। মাঝেমধ্যেই সেখানে সে রঙিন আবহাওয়ায় মোড়ানো মউ মউ বয়সের প্রেমতাড়িত কবিতা শোনাত, যা হয়তো গতকাল সে লিখেছে। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম সেসব, আর ভাবতাম, ও কি সত্যি আমার সহপাঠী, ও যে পৃথিবীর বিরল মানুষদের একজন। ও নিশ্চয়ই সুকান্তের মতো অল্প বয়সেই জাদুকরি কিছু একটা করে ফেলবে।

একদিন হঠাৎ—‘কবিতাটবিতা লিখতে পারি কি না দেখি‘ টাইপের পোকা মাথায় ঢুকল। লেগেছে হৃদয়সরোবরে কাওসারের পদ্যমাখা মনের তরঙ্গস্রোত। লিখেও ফেললাম একটি কবিতা (ছড়া টাইপ)। পরের দিন তাকে সেটা দেখালাম। কবিতাটির নাম ছিল ‘শীতকথা’। ভারি অবাক হলো ও! ‘তুই কোনো দিন কবিতা লিখিসনি, অথচ কত সুন্দর কবিতা লিখে ফেললি!’ আমার চোখেমুখে আনন্দ, ওর ভালো লেগেছে! ও মজা করে বলে ফেলল, ‘তুই না জানি একদিন বড় কবি হয়ে যাস!’

সেদিন কাওসার অনেক ঘৃতকাঞ্চন মিশিয়ে দিল আমার চ্যালেঞ্জ নেওয়া হৃদয়ের কল্পনারথে। রেডিও শুনতাম তখন রোজ। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাঠানো কবিতা, ছড়া কোনো কণ্ঠসুন্দরী কিংবা কোনো পুরুষের ভরা গাঙের কণ্ঠ বেয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছাত। আমি মুগ্ধ হয়ে সেসব শুনতাম মিঠাইয়ে বসা মাছির ঢঙে। কবিতাটি বাংলাদেশ বেতারের কবিতা পাঠের আসরে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। শুক্রবার লজিং বাড়ির পাশের বান্ধবী, বড় ভাইবোন, ছেলেছোকরা—সবাই রেডিওতে আমার কবিতাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। একে একে অনেক কবিতা পড়া হলো, তবু আমার নাম নেই। হঠাৎ শরীয়তপুর নামটার পাশাপাশি আমার নামটাও ইথারে ভেসে এল—আমরা হইহুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামেচি করে আনন্দ করি।

এভাবে প্রথম কবিতাবীজের অঙ্কুরোদগমের মধ্য দিয়ে কবিতার মেঠো পথে আমার হাঁটা শুরু।

আর সিরিয়াসলি কবে থেকে লিখতে শুরু করা?

নবম শ্রেণিতে থাকাকালেই মাথার মধ্যে সর্বদা কবিতা-কবিতা খেলা করত। ঠিকমতো ক্লাস করতাম না। পরীক্ষার আগে নাওয়া-খাওয়া বাদে টানা পড়তাম। যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, ফলে বানিয়ে বানিয়ে লেখার সুযোগ ছিল না। পরীক্ষা শেষে আবার কবিতায় মেতে থাকতাম। পুকুরপাড়ে বসে বসে কবিতা লিখতাম। জীবনের লক্ষ্য কী, তা কোনো দিনই চিন্তা করিনি। যখন কবিতার সঙ্গে পরিচয় হলো, তখন মনে হয়েছে—আমি বুঝি কবিই হব। দশম শ্রেণিতে থাকাকালে একটা পাণ্ডুলিপি রেডি করি। স্থানীয় এক কবির পরামর্শে তখন সেটা বই আকারে প্রকাশ করিনি। সেখানে কিছু বেশ বড় কবিতাও ছিল। ‘হে তারুণ্য তুমি তো’ নামের কবিতাটি ২৫০ লাইনের, যা ২০১৩ সালে প্রকাশিত আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কাছিমের পিঠে গণতন্ত্র’ বইতে সংশোধিত হয়ে প্রকাশ পায়। বইটির কবিতাগুলোতে রাজনৈতিক চেতনা প্রকট, আছে দ্রোহ। আমার পূর্বজ কবিদের প্রভাব আছে এতে, বিশেষ করে নজরুল ও সুকান্তের। তাই বইটি আমি প্রত্যাহার করেছি, যদিও এ বইয়ে বেশ কিছু প্রভাবমুক্ত ভালো কবিতাও আছে, যা প্ররোচিত করেছিল বইটি প্রকাশ করতে।

কেন কবিতা লেখেন? প্রেরণার কোনো জায়গা আছে কি?

ভাবি, যেকোনো মুহূর্তে আমার মস্তিষ্ক-দেহ মাটিতে মিশে জৈব সার হয়ে যাবে। প্রতি শতকে কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে আসে, আবার চলেও যায়, মিশে যায় মাটিতে। এর মধ্যে কিছু মানুষের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারি তাদের রেখে যাওয়া মস্তিষ্কের ফসিলের মাধ্যমে, মানে কীর্তির মাধ্যমে। একালে বসে তাদের সেকাল দেখি, তাদের সঙ্গে ভ্রমণ করি, ছন্দে দুলি, তাদের চিন্তা-চেতনা-দর্শনে আলোড়িত হই, যেন তারা জীবন্ত আমাদের সামনে, আমাদের সঙ্গেই চলছে, অনুভব করতে পারছি তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ। তারা যে পৃথিবীতে অতিথি হিসেবে এসেছিল, তার সাক্ষ্য দেয় তাদের কীর্তি, এখানেই তাদের সার্থকতা। এ পৃথিবীতে অনেকেই বেড়াতে আসে, সবার পদচিহ্ন পাওয়া যায় না, কারও কারও পদচিহ্ন থেকে যায় যুগ যুগ ধরে। পৃথিবীতে যে আমি এসেছিলাম, তার যদি স্মরণযোগ্য সামান্য চিহ্ন না থাকে, তা আসাটাই অহেতুক কাজ বলে মনে হয়। তাই মনে মনে চাই, আমি যা তার যেন সাসান্য ছাপও থাকে পৃথিবীর বুকে যুগ যুগ ধরে, আমার অবর্তমানের পৃথিবীর সাথে যেন আমার দারুণ একটা যোগাযোগ থাকে। পৃথিবীর মানুষের ফ্রিকোয়েন্সি যেন আমি পরপারে বসেও টের পাই, যখন তারা আমার কোনো কাজের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। দেহ নশ্বর, তবে দেহগত ‘আমি’টাকে অবিনশ্বর করা যায়। কারও কারও এই ‘আমি’টা প্রকটভাবে থাকায় উত্তর-প্রজন্ম খুঁজে পায়, কারওটা মিহি হয়ে আবহাওয়ায় মিশে থাকে, যাকে কেউ খুঁজে পায় না। আমি চাই আমার এই ‘আমি’টা পৃথিবীতে প্রকটভাবেই থাকুক, মিহিভাবে নয়, স্পর্শ-শ্রবণাতীতভাবে নয়। তাই আমি আমার ‘আমি’টা যা লিপিবদ্ধ করতে বলে, তা-ই করি।

আমার বিশ্বাস, আমি যা, তা-ই প্রকাশ পাচ্ছে আমার কাজে। কবিতা লিখছি ছোটবেলা থেকেই। কারণ, আমার ভেতরে একজন কবি আছে। এ ছাড়া আমি সমাজ-রাষ্ট্র নিয়ে ভেবে সমাজ পরিবর্তনে কিছু কাজ করি। কারণ, সমাজসংস্কারকের কোনো একটা সত্তা আমার মধ্যে আছে, নয়তো এ কাজ আমি কেন করব, কেনই-বা আনন্দ পাব এসবে। আসলে আমি কবিতা লিখি, আনন্দদান বা আনন্দ লাভ করব—সে জন্য নয়; আমি কবিতা লিখি, অর্থ-বিত্ত-যশ-খ্যাতির শিখরে চড়ব—সে জন্য নয়; আমি কবিতা লিখি, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র তথা পৃথিবীর প্রতি আমার কোনো প্রকার দায় আছে—সে জন্য নয়, এমনকি কোনো প্রকার কাজ পারি না, সে জন্য নয় অথবা নিজেকে কোনো প্রকার যাতনা থেকে মুক্তি দিতে আমি কবিতা লিখি না। আমি কবিতা লিখি—অনন্ত কালের পৃথুল পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায় যেন এ পৃথিবীতে আমার আগমনের অন্তত একটি স্বাক্ষর থাকে, আমি যেন পরপারে গিয়েও পৃথিবীতে থাকা আমার মানুষবংশের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, প্রেমের বিনিময় করতে পারি আমার চিন্তা-অক্ষর-অ্যানটেনা দিয়ে। আমি যা, পৃথিবীর মানুষ যেন তার কিছু অংশ হলেও অনুভব করতে পারে, আর আমি যেন তার সঙ্গ দিতে পারি। আর এ যোগাযোগের একমাত্র সিঁড়ি বা মাধ্যম হচ্ছে পৃথিবীতে রেখে যাওয়া আমার মস্তিষ্কের নিউরন, যা প্রকাশিত থাকবে চর্যাপদের মতো অক্ষরে অক্ষরে; ওয়েস্ট ল্যান্ড, ইলিয়ড, মহাভারত, মেঘনাদবধ কাব্যের মতো মহাজমিনে; কোরআন, রামায়ণের মতো বাঁশির সুরে...

প্রেরণার কথা বললেন। আসলে প্রেরণার উৎসভূমি স্বয়ং জীবন, আর এর চাষা আমার ভেতরের কবিসত্তা। এই বেঁচে থাকাটাই আমাকে জাগরিত করে জীবন-জগৎ নিয়ে আমার ভাবনা-কল্পনা, চিন্তা-দর্শনের ছাপ রাখতে, আর আমার ক্ষেত্রে এর উত্তম পন্থা হচ্ছে কবিতা। হয়তো কথাসাহিত্য বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে চাষবাস করার সময় বুঝতে পারব, সে ভূমি কতটা আমার জন্য উপযুক্ত, উর্বর হবে।

কবি বা লেখেককে কতটুকু রাজনীতি-সচেতন হতে হয়?

রাজনীতি মূলত আত্মচেতনারই অপর নাম। পৃথিবীতে কোনো কবি-সাহিত্যিকই আত্মচেতনাদীপ্ত না হয়ে পারে না। মানুষ যখন নিজের প্রতি সজাগ, সচেতন হয়ে ওঠে, তখন সে মুক্ত বিহঙ্গের দেখা পায়। সে সচেতন হয়ে ওঠে তার সমাজ-রাষ্ট্রের প্রতি, তার ভেতরে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে রাজনৈতিক চৈতন্য। এ চৈতন্য প্রকাশের ধরন একেক মানুষের একেক রকম। যেমন কিছু মানুষ এমন চেতনা অত্যন্ত প্রকট কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করে, কেউ প্রচ্ছন্নভাবে, মিহি বা বায়বীয়ভাবে। প্রথমজনদের বলা যায় রাজনীতিক বা রাজনৈতিক কর্মী, দ্বিতীয়জনদের বলা যায়—সাধারণ মানুষ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, গায়ক, সোশ্যালিস্ট ইত্যাদি। আমি কবি। আমার রাজনৈতিক চেতনা উদ্দীপ্ত হয় আমার কবিতায়—কখনো মঞ্চের সম্মুখের ভাষায়, মিসাইলভাষায়; কখনো আড়ালভাষায়, নির্জন ভাষায়, বাঁকা হরফে, মুখোশের ভাষায়। তবে আমার কবিতায় গাছপালা, পশুপাখি, নদী-পাহাড়ের মতো নেচারের মাহাত্ম্য কিংবা সেসবের সুবাস-মনোহর মাধুরী প্রকাশ মুখ্য হয়ে ওঠে না। আমি নেচার ন্যারেটর নই, প্রতিপ্রকৃতি বানাতে চাই না। ভালো লাগে না। এগুলো স্বয়ং প্রকাশিত। এসবের চাঁদ বানিয়েছে যেমনটা জীবনানন্দ।

বরং মানুষ এবং তার মধ্যকার জীব-প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের কর্মকাণ্ডের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা, কাম-প্রণয়ের গহিন বোধ, সুকুমার প্রবৃত্তি ও ভয়ংকর অন্ধকার দিক উদ্ভাসিত হয়। নগ্ন প্রকৃতির চেয়ে পোশাকি মানুষগুলো আমার চেতনার তরঙ্গ আন্দোলিত করে বেশি।

লেখার সন্তুষ্টি নিয়ে কোনো লেখককে কি কখনো থেমে যাওয়া উচিত? আপনার মতামত কী?

ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ বল গতিশীল কোনো কিছুকে থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে, আবার এটা পৃথিবীতে কোনো কিছুকে গতিশীল রাখার শর্তও বলা যায়। যেমন একটি চাকা ফ্রিকশনের কারণে সামনে-পেছনে যেতে পারে, আবার হেভি ফ্রিকশনের কারণে থেমেও যায়। আমার মনে হয়, সন্তুষ্টি ব্যাপারটিও তেমন। এটি সামনে এগিয়ে যেতে যেমন সহায়তা করে, আবার সন্তুষ্টির মাত্রা যখন উপচে পড়বে, তখন সামনের রাস্তা এতে প্লাবিত হবে এবং কলম পথের চেহারা দেখতে না পেয়ে থেমে যাবে। আমি মনে করি, প্রতিটি সৃষ্টির অঙ্কুরোদগম হয় মূলত সন্তুষ্টি থেকে। সেই সন্তুষ্টির মাত্রা পরমাণু কিংবা অণুসমান হতে পারে, আবার ঢিবি বা পাহাড়সমানও হতে পারে। সর্বোচ্চ লেভেল থেকে যখন কোনো কাজে সন্তুষ্টি আসে বা সর্বোচ্চ লেভেল সন্তুষ্টি থেকে যখন কোনো সৃষ্টির উদ্ভব হয়, তখন সেটা পরবর্তী কাজের জন্য বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা সাহিত্যে এর নিকটতম উদাহরণ হেলাল হাফিজের ‘যে জলে আগুন জ্বলে’।

কবিতার নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা বা প্যাটার্ন আছে?

গাছের দিকে তাকাই, দেখি—কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল। তবে সবচেয়ে বিমোহিত করে ও ভাবনার ঘোরে ফেলে দেয় ওই ফুল ও ফলের সৌন্দর্য এবং তার জটিলতর কার্যপ্রকৌশল। শিল্প-সাহিত্যের কতগুলো শাখার মধ্যে কবিতাও আমার কাছে ঠিক বৃক্ষের ওই ফুল ও ফলের মতো সুন্দর, সৃষ্টিকৌশলে অনবদ্য এবং গাছের নির্যাস—সবচেয়ে পরিপুষ্ট অঙ্গ ও জটিলতম মঞ্জরিকুঠি।

কবিতা হচ্ছে টেক্সটের এমন এক প্রকরণ, যা পাঠে পাঠক বহুগামী পথ খুঁজে পায়। অন্য টেক্সটের থেকে কবিতার টেক্সট প্রভূত স্থিতিস্থাপকধর্মী—অনেকটা জলের বৈশিষ্ট্যও ধারণ করার ক্ষমতা রাখে কবিতা। এর বুনটশৈলী এত সমৃদ্ধ যে পাঠককে এক ভিন্ন ধরনের স্বর-সুরের জগতে নিয়ে যাবে; ইমেজবিন্যাসে বিমুগ্ধ করবে; বিচিত্র ভাব, বোধ ও শব্দের বিবর্তিত অর্থ ও ইশারায় বিভ্রান্ত করবে, আবেশিত করবে, করে দেবে নিঝুম, ফেলে দেবে সন্তধ্যানে; একই সাথে ভূগর্ভস্থ বোধ ও সুগভীর চিন্তার আকর্ষণে ক্রমশ টেক্সটের ভেতরে নিয়ে কপচাতে থাকবে সমান্তরালে, ঘর্ণন গতিতে হৃদয় ও মস্তিষ্কের কলকবজা। আমার কাছে কবিতা হচ্ছে এমন এক দ্রবণ, যা জ্ঞানের সব শাখার মিশ্রণে সমৃদ্ধ এক অনবদ্য পারাবার, মৌচাকের মতো খাঁটি শিল্পসত্তা—এখানে শুধু মধু নয়, নিমের তিক্ততার বহিঃপ্রকাশও—এরই নাম কবিতা।

বলা যায়, কোনো চিন্তা, বোধ বা অনুভূতি এমন এক ক্র্যাফটেড ভাষায় প্রকাশিত হয়, যাকে সামগ্রিকভাবে সাহিত্য কিংবা জ্ঞানের অন্য কোনো শাখার সঙ্গে মেলানো যায় না, তা-ই কবিতা।

কবিতার প্যাটার্নে আসা যাক। ফুলের কথা ধরা যাক। বাসর লতা ফুল, অশোক ফুল, লাল পপি ফুল বা টিউলিপ ফুল—এদের মধ্যে আকার-আকৃতি, দেহসৈষ্ঠব, রং, ধরনে কোনো মিল আছে? নেই তো, তবু কি আমরা এদের ফুলভিন্ন অন্য কিছু বলি? বলি না। কারণ, ফুল হওয়ার জন্য মৌলিক যে শর্ত, তা এরা পূরণ করেছে। তাই আকার-প্রকার-বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এদের বিভিন্ন নামে ডাকি এবং নামের শেষে প্রয়োজনে ফুলও বলি। কারণ, এরা সবাই ফুল। কবিতাও তেমন। মৌলিক শর্ত পূরণ করলে, কবিতাবংশের বাইরে ঠেলে দেওয়া না গেলে, তাকে অবশ্যই কবিতা বলতে হবে। হয়তো গঠনশৈলী, ভাষাজাদুতে ভিন্ন হয়ে প্রচলিত কবিতারাজ্যের বাইরে অবস্থান করতে পারে, তবু তাকে কবিতাই বলতে হবে।

আপনার কবিতা আপনার সমসাময়িকদের থেকে কোন জায়গাটায় আলাদা বলে আপনি মনে করেন?

আমি আমার কবিতাটাই লিখছি। এখন সেটা অন্যদের থেকে কতটা আলাদা, তা অভিনিবিষ্ট পাঠকেরা বলতে পারবেন।

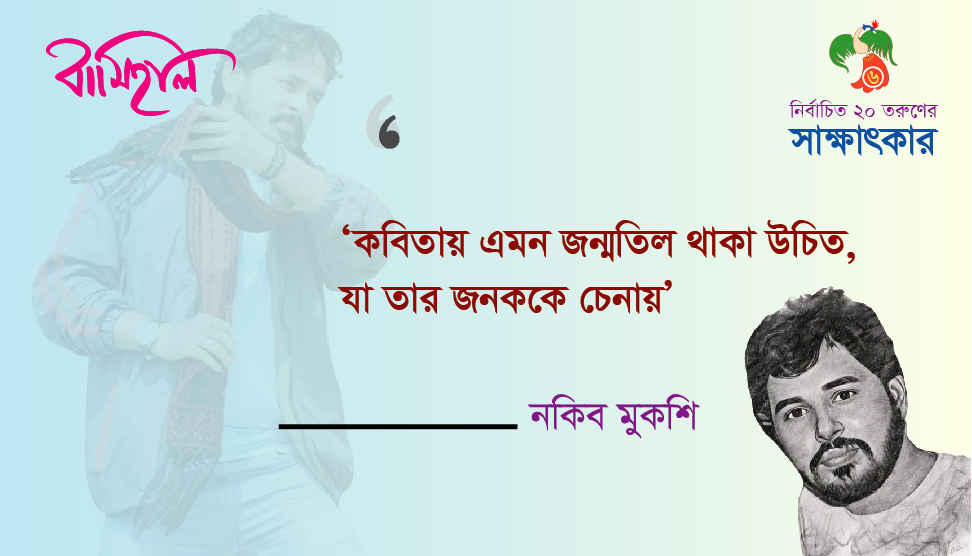

তবে আলাদা হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি মনে করি। এই যে মানুষ, দেখতে সবাইকে একই গড়নের মনে হয়, প্রজাতি এক; কারও তিনটা মুখ, একুশটা হাত, পাঁচটা চোখ, আটটা পা, দশটা মাথা—এমনটা কিন্তু দেখি না, তবু কি সব মানুষ এক? এক না তো। এর প্রমাণ প্রত্যেক মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট। ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো প্রত্যেক কবির কবিতা আলাদা হওয়া উচিত। কবিতায় এমন জন্মদাগ বা জন্মতিল থাকা উচিত, যা দেখেশুনে তার জনককে চেনা যায়। একটা কবিতা আলাদা বা অভিনব হয়ে ওঠে কখন? বিষয়, ভাষা, অলংকার, ছন্দ, দেহশৈলী, সহজবোধ্যতা, দুর্বোধ্যতা—এগুলো কোনো একটি দিয়ে কোনো কবিতাকে আলাদা বা অভিনব করা যায় না। ভিন্ন রকম, অভিনব বা আলাদা ধরনের কবিতা রচনা করতে হলে সব কটি বিষয়েই অভিনবত্বের রং ঢালতে হবে।

যেকোনো কিছুকে সৃষ্টিকালের সাপেক্ষেই নতুন-পুরাতন নির্ধারণ করা হয়। অতীতের (সৃষ্টিমুহূর্তের পূর্বের পুরো সময়) দাঁড়িপাল্লা দিয়ে নতুন-পুরাতন যাচাই-বাছাই করা হয়। ফলে আমাকে ভাবতে হবে, আমি যা ভাবছি, আর যা লিখছি, সেটা পুনরাবৃত্তিমূলক কি না, সেটা পুরোনো কি না, সেটার প্রয়োজন আছে কি না। ধরা যাক, কেউ একজন টেলিফোন আবিষ্কার করে গেছে। আমি আবার সেই টেলিফোন তৈরি করে বাজারজাত করছি, তাহলে আমি বড়জোর কারিগর হব, আর যদি তা না করে নতুন যোগাযোগমাধ্যম মোবাইল ফোন তৈরি করি, তাহলে কাজটা হবে আবিষ্কার, আমি হব আবিষ্কারক। এই নির্দিষ্ট সময়ে বাঁধা জীবনকে পূর্বসূরিদের পথে হেঁটে তাদের কাজটিই করলে জীবনের অপচয় হয়। ফলে আমি সেদিকে নজর রাখার চেষ্টা করি। একটা মানুষের সব কাজ অভিনব হবে, এটা ভাবা নিরর্থক। তবে ম্যাক্সিমাম কাজে যদি ইনোভেশন থাকে, আলাদা কিছু থাকে, তবে সে সামগ্রিকভাবে আলাদা হয়ে যায়। আমি একই সঙ্গে কতগুলো ধরনের কবিতা লিখছি—হেজিমনিক কবিতা, মন্তাজি কবিতা, গ্র্যাফট কবিতা—এগুলো পৃথিবীর কোথাও ঠিক এমনভাবে কেউ লিখছে কি না, আমার জানা নেই। লিখতেও পারে, অভিনবত্বের রঙের মাত্রা কমও হতে পারে, আমি জানি না। হলে হবে, তবে আমার ভেতর যা বলে, তা প্রকাশ করছি আমার মতো করে। আলাদা কিছু না হলে আমার আমিত্ব আলাদা ছিল না কোনো দিন কিংবা আমার প্রকৃত আমিত্বের সন্ধান পাইনি, সে হয়তো আমার হৃদয়ের গভীর কোরকে লুকিয়ে আছে। এর বাইরে প্রচলিত কবিতাও লিখছি। তবে গণপাঠকমুখী কবিতা নিয়ে সন্দেহ থাকে বেশি; আবৃত্তি-মনোযোগী কবিতা নিয়ে আমি বেশ সন্দেহে থাকি। পুঁথি, ছড়া আর কবিতা—এদের মধ্যে বেশ তফাত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় বেড়ে ওঠা কবিদের উত্তরকালের কবিরা সার্বভৌম কবিতাভূমির অধিভূ হিসেবে মেনে নেয়নি, যেমন অক্ষয় চৌধুরী, অক্ষয়চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, ঈশ্বানচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, অক্ষয়কুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, মানকুমারী, কামিনী রায়—এমন অনেক কবি আছেন এ কাতারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজস্বতায় কবিতার এক সার্বভৌম দ্বীপ তৈরি করেছেন। যেমনটা করেছিলেন মাইকেল মধুসূধন দত্ত, পরবর্তীকালে জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, উৎপলকুমার, বিনয়রা। ফলে দেখতে পাই, কাজটা আলাদা না হলে আলাদাভাবে চেনার পরিচিতি তৈরি হয় না।

লেখা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ফেসবুককে কীভাবে দেখেন ?

ইতিবাচক হিসেবেই দেখি। বিষয়টা হচ্ছে এ মাধ্যমকে আপনি কীভাবে ব্যবহার করছেন। এখানে বড় একটা সুযোগ হচ্ছে, আপনি নিজেই একটা লেখা প্রকাশের মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন, এর সম্পাদক আপনি নিজেই। ফলে নিজের লেখাটা নিজের মতো করে প্রকাশ করা যায়। নিজের স্টাইলটা বজায় রাখা যায়। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী-পাঠকদের কাছে আপনার লেখাটা সহজেই পৌঁছে দিতে পারছেন, শুভাকাঙ্ক্ষী-পাঠকদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছেন। এ ছাড়া লেখাটা তাদের হৃদয়ে কী ধরনের কতটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারছে, তা-ও কিছুটা অনুভব করতে পারছেন, যা আপনার ভেতরের কবি বা লেখকসত্তাকে ফিল্টারিংয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। পাঠকদের নানা ধরনের রিঅ্যাকশন আপনাকে সমালোচনা সহ্য করার শক্তি জোগাতে পারে। লেখা প্রকাশ ও প্রকাশের সময়কেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষ করে ফেসবুক ব্যবহার করি কেবল লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত আছি বলে। আর তাই ফেসবুকে কবিতার পোস্টই বেশি করি ব্যক্তিগত বিষয়ের চেয়ে।

ফেসবুককে আমি লিটল ম্যাগের মাইক্রো ওয়ার্ল্ডের মডার্ন ভার্সন বলতে চাই। এর সেন্সরশিপ থাকে লেখক বা কবির নিজের মধ্যেই। নিরীক্ষামূলক গদ্য ব পদ্য প্রকাশ করা যায়, যা দৈনিক বা অন্যান্য পত্রিকা হয়তো প্রকাশ করত না ম্যাস পিপল বা বাণিজ্যিক বিবেচনায়। বিতর্ক বা দ্রোহমূলক কবিতা বা যেকোনো টেক্সট (অন্যের দৃষ্টিতে কুরুচিপূর্ণ, অশ্লীল) অন্তত কিছুসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে বই হিসেবে প্রকাশের আগেই। আবার অনেক সময় রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কিংবা অন্য কোনো স্পর্শকাতর বিষয়ে লিখিত বই আকারে প্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়, সেখানে ফেসবুক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া আগের মতো সম্পাদকদের পেছনে পেছনে ঘুরে জুতার তলা ক্ষয় করারও দরকার হয় না। বরং সে সময়টা লেখার কাজে ব্যয় করা যায়। এর নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম সময় অপচয়। এটা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে এটাকে লেখালেখির সহায়কই মনে করি।

আপনি কি এক বসায় কবিতা লেখেন নাকি বারবার সংশোধন করেন?

অনেক কবিতাই এক বসায় লেখা হয়। আবার কিছু কবিতা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তবে কবিতাটা এক বসায় হোক বা দশ বসায় হোক, কবিতাটা সম্পূর্ণ লেখা হয়ে গেলেও আমি সেটা বহুবার সংশোধন করি যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমার ভেতরের ইতিবাচক ইশারা না পায়। অনেক সময় দেখা যায়, সংশোধন করতে করতে পুরো কবিতাটাই নাই হয়ে গেছে কিংবা তারা চেহারা আমূল বদলে যায়। দুই বা চার-পাঁচ বছর পরও বেশ সংশোধন করি। এ ব্যাপারে আমি খুবই খুঁতখুঁতে।

বর্তমান সময়ের কবিতার বিরুদ্ধে জনবিচ্ছিন্নতা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ বিষয়ে কিছু বলেন। পাঠকের রুচির সাথে আপস করে কবিতা লেখা উচিত?

বৃহৎ জায়গা থেকে চিন্তা করলে কবিতা বরাবরই জনবিচ্ছিন্ন, দুর্বোধ্য ও জটিলতর শিল্প প্রকরণ। যেকোনো গাছগাছালির বীজ, রস, নির্যাস মূলত গহিনেই থাকে সুরক্ষিত। বাইরের সুরক্ষাবলয় ভেদ করেই ভেতরের দেখা পাওয়া যায়, রস আস্বাদন করা যায়। এই জনবিচ্ছিন্ন ও দুর্বোধ্য বিষয়টা আপেক্ষিক। কারও কাছে সহজ-সরল, স্বাদযুক্ত, আবার কারও কাছে জটিল, কিম্ভূতকিমাকার। এ সময়ে যা পরিত্যক্ত, কিছু কাল পরেই আবার সেটা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। আর সব কবিতা সিনেমার মতো না যে পাঠ শেষে আপনাকে একটা পরিণতি এনে দেবে। আধুনিক যুগে কবিতা একটি বিশেষ রূপ লাভ করে, যা মধ্যযুগের আখ্যান, পাঁচালি, পালাগান, টপ্পাগান কিংবা কবিগান, ছড়া থেকে ভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট, গূঢ় চিন্তারসে উদ্ভাসিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কবিগানের রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গিরা জনপ্রিয় ছিলেন, তোপ্পাগানের নিধুবাবুরাও সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। এই কবিরা গণমানুষের কাছে যতটা সহজে পৌঁছাতে পেরেছিলেন, ততটাই কঠিন ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের ক্ষেত্রে। অথচ এই কবিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যগাড়িকে সামনে এগিয়ে নিতে কিছু নতুন চাকা যুক্ত করেছিলেন। ফলে আধুনিক বাঁকবদলের কবি হিসেবে আমরা তাকেই গ্রহণ করেছি, ওই টপ্পাগানের নিধুবাবু, কবিয়াল রামবসুকে নয়, এমনকি যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকেও নয়। মাইকেলই বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযুক্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্য কিংবা চতুর্দশপদী কবিতাধারা নিয়ে এসেছেন, যা বাংলা ভাষী পাঠকদের কাছে আনকোরা, অপরিচিত কাব্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফলে তার কবিতা বৃহৎ পাঠক গোষ্ঠীর কাছে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে, হয়ে পড়ে জনবিচ্ছিন্ন। তবু বাংলা সাহিত্যের গতিপথকে তিনিই পাল্টে দিয়েছেন। কবিতার পুরোনো পালকে আধুনিক পালক সংযুক্ত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে তাঁর হাত ধরে। তাঁর মতো করে আরেক নিরীক্ষা চালান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলা যায়, সাহিত্যের সব শাখায় আধুনিক বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত করেন রবীন্দ্রনাথ। এখনকার গদ্যছন্দের প্রথম বীজও বলা যায় রবীন্দ্রনাথই প্রথম রোপণ করেছিলেন। কবিতায় কোনো না কোনোভাবে নতুনত্ব না আনতে পারলে কবির ডানার ঝাপটানি দ্রুতই শিথিল হতে থাকে। এরপর স্বায়ত্তশাসিত এক আধুনিকতম ভূমি নিয়ে আসে জীবনানন্দ, যাকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ভাষা নিয়ে এত জবরদস্তি কেন করে, তা বলেও সমালোচনা করেছেন। অমিয় চক্রবর্তীকেও এই তথাকথিত দুর্বোধ্যের ঘেরাটপে ফেলা যায়। আসলে মানুষ যা কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তা আর কঠিন থাকে না, জলভাত হয়ে যায়। পৃথিবীজোড়া সাহিত্য মুভমেন্টগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাব, এসব আন্দোলন প্রচল ভেঙে অপ্রচলের জন্ম দিয়েছে, যাকে সহজে গ্রহণ করা কবি-সাহিত্যিকদের সংখ্যা হাতে গোনা। বিশ্বসাহিত্যে ঢুকলে সাক্ষাৎকারটা আরও দীর্ঘ হবে, সেখানে নাই-বা গেলাম।

গ্রাহকদের মধ্যে রুচিবোধ তৈরি করা এবং নিজের উপযোগিতা নিজেকেই বাড়ানোর মতো শক্তি যেকেনো সৃষ্টির মধ্যে থাকে। আর যে সৃষ্টির সেটা থাকে না, তা প্রচলিত রুচিবোধ ও উপযোগিতার শক্তিতেই চলে। ফলে সে সৃষ্টিকে পরনির্ভরশীল বলা যায়। তাই মনে করি, কবিকে পাঠকের রুচির সঙ্গে আপস করা উচিত হবে না। কবিদের কাজই হচ্ছে পাঠকদের মধ্যে নতুন নতুন কাব্যরুচি তৈরি করা, তাদের সে রুচিতে অভ্যস্ত করে তোলা।

কবির স্বাধীনতা কবিতাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

‘স্বাধীনতা’ই তো একজন কবির পথ চলার টর্চলাইট, যা ঘুটঘুটে অন্ধকারকে জ্যোৎস্না করে তোলে। বলা যায়, স্বাধীনতাই একজন কবি-লেখকের কলমের মৌলিক চাবি। স্বাধীনতা একজন কবি-লেখকের টেক্সটে ঝরনা বয়ে চলার স্বাভাবিকতা নিয়ে আসে। ফলে আমি মনে করি, একজন কবি কিংবা লেখককে তার টেক্সটের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে স্বাধীন থাকতে হবে।

সাহিত্যের বিশ্বাস আর ধর্মের বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য বা দ্বন্দ্ব কোথায়?

সাহিত্যের বিশ্বাস কনস্ট্যান্ট নয়, কিন্তু ধর্মের বিশ্বাস কনস্ট্যান্ট। সাহিত্যের বিশ্বাস নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে আরেক বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে। কিন্তু ধর্মের বিশ্বাস নিজেকে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে, নির্দিষ্ট বলয়ে দাঁড় করে দেয়, যা স্থান-কালনিরপেক্ষ।

আপনার প্রিয় লেখক কারা?

যাদের লেখায় স্বকীয়তা থাকে, নিজের একটা সিগনেচার থাকে, একটি ড্রেসকোড তৈরি হয়, যা তার পরিচয় বহন করে, তাদের লেখা আমি বেশি পছন্দ করি। তারাই একটি ভাষাসাহিত্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সাহিত্য ও সাহিত্যভাষায় নানা নবীন মাত্রা যুক্ত করে নতুন সিঁড়ি তৈরি করে যায়। তাদের চলার পথ অন্যদের থেকে প্রকট—বিলবোর্ড, স্বাস্থ্যবান।

এখন কোন বইটা পড়ছেন?

কমলকুমারের গল্পসমগ্র, মশিউল আলম অনূদিত দস্তইয়েফস্কির ‘তলকুঠুরির করচা’ আর দ্য কালেক্টেড পোয়েমস অব ল্যাংস্টন হিউজ পড়ছি।

এ সময়ের কোন কোন কবির কবিতা আপনাকে ভাবায়, থমকে দেয় ?

প্রকৃত অর্থে কারও কবিতাই সামগ্রিকভাবে আমাকে থমকে দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আমার হৃদয় যে কবিতা খুঁজছে, তা হয়তো এখনো সে পাচ্ছে না। এমনকি আমার অনেক কবিতাও আমাকে থমকে দিচ্ছে না। অতৃপ্তি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হয়তো কারও কিছু কবিতা বা কবিতার পঙক্তি ভাবাচ্ছে, থমকে দিচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কোনো কবি আমাকে থমকে দিচ্ছে না, ব্যাপকভাবে আলোড়িত করছে না। তবে আমি আশাবাদী, নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কবি আমাকে থমকে দেবেন, আলোড়িত করবেন কোনো একদিন। হয়তো সে কবিদের একজন আমি নিজেও হতে পারি।

0 Comments